文章摘要: 曼联近日紧急叫停一名18岁天才球员的首秀计划,原因在于俱乐部高层担忧重蹈“青木事件”风波的覆辙。此事迅速在球迷和媒体间引发热议:一方面,年轻球员的首秀本应被视为俱乐部青训成果的象征;另一方面,曼联作为全球顶级俱乐部,对形象和风险控制的过度谨慎亦让人产生争议。本文将从四个方面深入剖析曼联为何如此谨慎:第一,回顾“青木事件”的教训及其对俱乐部信誉的冲击;第二,从舆论与媒体风险视角看此番叫停的必要性;第三,探讨俱乐部内部管理、青训和融合机制对年轻球员的包容性;第四,分析这一举措对球员个人、球迷期望与球队未来的短中长期影响。最后,文章将对曼联此举进行总结与评估,探讨其利弊、可能的调整路径以及对未来俱乐部青年政策的启示。

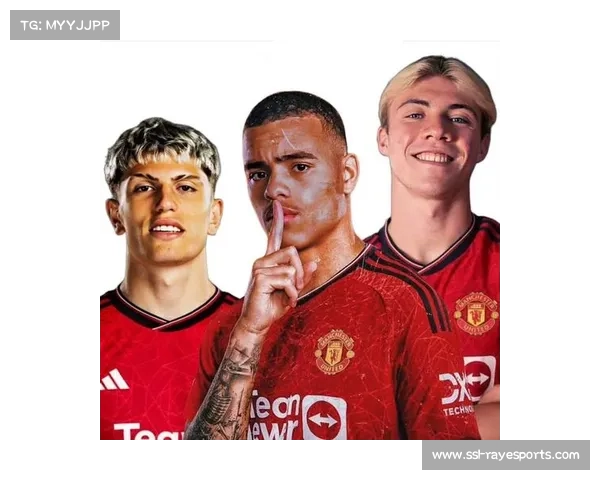

“青木事件”作为关键词来源于球迷对格林伍德的昵称“青木”,象征着这雷竞技APP位曾经被视为曼联天才少年的陨落。媒体长期报道其场上表现与场下负面新闻交织,使得俱乐部一时间陷入信任与形象危机。此类事件对曼联的品牌信誉造成严重伤害。

回顾当年,格林伍德在公众形象、纪律问题、法律问题等多重风波中震荡,最终俱乐部不得不采取极端措施,甚至公开将其与队内割裂。对比普通球员,作为豪门俱乐部的标志性人物,其个人行为对曼联整体形象的负外部性要远大于一般人。

这种教训在俱乐部高层心中留下深刻阴影:一旦年轻球员在首秀前或首秀后出现重大负面事件,媒体放大效应极高。曼联怕重蹈覆辙,于是选择在尚未风险爆发之前严格控制出场机会。

在现代足球环境中,媒体与社交网络对俱乐部决策的影响极其深远。一次不当言论、一次比赛中的行为失范,都可能被放大、解构、误读。曼联叫停首秀,正是对舆论风向的一次防御性布局。

对于年轻球员,每一次公开亮相都可能被无数镜头捕捉、被成千上万的评论放大。一旦有不当举动或失误,很可能成为舆论焦点。俱乐部若在首秀前控制节奏,则可以在风险最小化的时刻观察、调教、保护。

此外,媒体对曼联的关注度本就极高。每一个新秀的首秀都能成为头条新闻。一旦首秀过程出现争议,比如球场冲突、口角、纪律不当等,就可能成为全英媒乃至全球媒体的焦点。这种舆论风险让俱乐部不得不审慎。

曼联长期强调青训体系和青训文化,但在真正将青年才俊过渡到一线队时,融合机制并不总是顺畅。叫停首秀可能也是对球队内部管理与培养机制的一种自我保护。

在一线队体制里,既有巨星、既有经验球员,又有战术要求与成绩压力。让一名18岁球员直接进入这种环境,需要在训练、心理、纪律、团队配合等方面做好充分准备。若准备不足,首秀风险极高。

俱乐部可能希望通过内部阶段性的考核、训练、观察,让这位年轻球员在稳步成长中磨炼,而不是仓促地进行公开亮相。如此做法虽保守,却有助于避免因“水土不服”或心理压力过重而导致的失败。

对于那位18岁天才球员而言,被叫停首秀是一种打击,也是一种保护。一方面,球员在心理和期望上可能感到失望,甚至被置于焦虑边缘;另一方面,这种保护措施或许给予他更多时间准备、适应、成熟。

对于球迷而言,这样的决定可能引发不满。球迷希望见证青年才俊登场,感受青春风暴。但过度谨慎又可能拉大期待与现实间的落差。球迷情绪若强烈,也可能向俱乐部施压。

而从球队层面,这样的举措短期可能降低风险,但长期来看可能抑制青春活力。若多次采用类似策略,青年球员的出场机会减少,可能削弱俱乐部青训体系的吸引力与现实价值。

总结:

曼联此次紧急叫停18岁天才球员的首秀,虽因担忧“青木事件”重现而显得谨慎保守,但在品牌、舆论、风险控制的层面确有其逻辑。俱乐部既要保护自身形象,也要在年轻球员成长与球队发展之间寻求平衡。

未来,曼联若能在保护与开放之间找到更为灵活的机制——例如分批尝试、分层亮相、强化心理与纪律培训——或可最大限度地减少风险,同时保有对青年才俊的激励与信任。这一事件对曼联青训政策的调整与完善意义深远。